性别划分,一个本体论问题

到目前为止,我们主要还是在讨论性欲问题的特殊 本体论 状态。但 性差异 究竟是如何进入这场辩论的呢?性差异 与 "性 "之间到底是什么关系?是偶然还是必然?哪个在先?性是因 性差异 的存在而发生的吗?弗洛伊德的回答毫不含糊,也许令人吃惊:"性驱力首先独立于它的对象;它的起源也不可能是由于它的对象的吸引力"(弗洛伊德 1977a,83)。正因如此,"从 精神分析 的角度来看,男人对女人的排他性 性趣 也是一个需要 需要 阐明的问题,而不是一个基于最终具有化学性质的吸引力的不证自明的事实"(同上,57)。此外,他还坚持认为,在青春期前的原初 非实存阶段不存在任何两性(或两性)萌芽。让我们直接从这段有争议的文字开始:

然而,自体性欲的性欲区的活动在两性之间是相同的,由于这种一致性,两性之间就不可能出现青春期之后出现的那种区别。......事实上,如果我们能够赋予"男性"和"女性"这两个概念以更明确的内涵,我们甚至可以说,力比多无论发生在男人身上还是女人身上,也无论其对象是男人还是女人,都必然具有男性的性质。

换句话说,在 力比多 的层面上,并不存在两种性别。如果我们能够说出"男性"和"女性"到底是什么,我们就会把它描述为"男性"--但我们恰恰不能这样说,正如弗洛伊德在引文所附的脚注中进一步强调的那样。

那么,我们在这里讨论的究竟是什么,弗洛伊德在这段话中究竟在说什么?对于自发的 "自由主义 "对性差异的理解,他的表述尤其有趣,指出了矛盾情感对性别位置的必然矛盾情感。根据这种理解,男性气质和女性气质只是理想(理想的性别),在现实中无处存在(没有一个人是百分之百的男性或女性);男人和女人只是作为这两种理想状态(或 "原则"--生物学或其他)的不同部分的混合物而存在。用尼采的说法就是:"没有男人和女人,只有男人和女人:没有男人和女人,只有不同程度、不同色调的 男性性 和 女性性。...

然而,弗洛伊德在上面这段话中所说的,是与这种 "人无完人 "的智慧截然不同的东西;是更有趣、更反直觉的东西。问题的关键并不在于,如果存在纯粹的男性气质和纯粹的女性气质,我们所面对的就是一个理想的、清晰的案例或 性差异 模型。弗洛伊德的观点包含了一个更加自相矛盾的主张:如果纯粹的男性气质和纯粹的女性气质存在(如果我们能够说出它们是什么的话),它们--或者说,它们的性--就会是同一的("男性")。但由于它们并不存在,所以就有了 性差异。换句话说,性差异的产生不是因为存在两种性别或两种性(至少在原则上),而是因为不存在 "第二性 "这一事实,以及在 "缺失的性 "这一点上出现的"性物 (sexual thing)"(多样态的 倒错的 自体性欲)的神秘冷漠。此外,如果 "第二性 "缺失,这并不意味着我们只有 "第一性"(男性性),因为一种性根本不等于 "性":如果只有一种性,它就不是任何有意义的 "性"。...

用一个公式来表达一分为二的东西正是非实存中的一个(也就是说,如果它存在的话,就是大他者 (the Other)中的一个)。

弗洛伊德关于性与性差异的悖论性主张在拉康那里得到了非常精细的概念处理,将性问题及其分裂置于精神分析的"本体论"的核心--只要后者包含了其自身的不可能性这一点。性与 性差异 绝对地、不可化约的 (irreducibly) 与 能指秩序 (signifying order) 联系在一起,但这并不意味着 性差异 是 象征 的建构。性是真实的,因为它标志着 不可化约的 (irreducible) 能指秩序 (signifying order) 的限制(矛盾)(而不是超越或超出这一秩序的东西)。然而,拉康的早期作品与晚期作品在构思上有一个重要的区别。

拉康的早期的工作是借助他的能指秩序 (signifying order)理论和他(或者说,科耶夫)对黑格尔式辩证法的解读,从概念上强化他认为是弗洛伊德的立场。他的《阳具的意义 (The Signification of the Phallus) 》(1958)一文可以说是对这一早期立场最简洁的表述。能指的存在诱发了人类动物的不可救丧失性:一旦在能指(作为 "要求")中被阐明,需要就不可逆转地异化了。

因此,让我们来看看这种[能指]存在的影响。首先,它们包括人的需要由于他说话而产生的偏差:在他的需要一个re 屈从于要求的范围内,它们以异化的形式回到他那里。......在需要中被异化的东西构成了一种原始的压抑 (repression)[Urverdrängung],因为从假设的角度看,它无法在要求中被阐明;然而,它出现在一个分支中,在人身上呈现为欲望(das Begheren)。从分析经验中产生的现象学无疑是一种能够证明欲望的自相矛盾、离经叛道、飘忽不定、离心 (eccentric),甚至是可耻的性质的现象学,这种性质使需要与需要区别开来。(拉康 2006c, 579)

这的确是拉康的早期立场的基本轮廓:能指的存在在人的复合体--如果我可以这样说的话--非能指 (nonsignifying)的一面引起了 "纯粹丧失"。这种近乎 "物理的"丧失打开了意指 (significations)("意义效果")和欲望辩证法的空间。而 阳具 (phallus) 在这个时候被 拉康 著名地定义为指定这些 "作为整体的意义效果"(同上)。

后来(尤其是在 20 世纪 70 年代初),拉康几乎颠倒了这一观点,他引入了(或者说形式化了,因为他早先已经引入了)能指秩序 (signifying order)本身的进一步复杂化:它与能指负或缺乏严格地共存。现在,"纯粹丧失"出现在能指的一侧,而能指不再有另一侧(纯粹有机需要,它将在这一侧进行就职操作),也不再与另一侧(纯粹有机需要)有关;它有的只是一个反面(l'envers)。拉康毫不犹豫地把这个负称为(太一 (the One)的能指秩序 (signifying order)的)基础。

换言之,诱发整个人类 "辩证法 "及其矛盾的不再仅仅是能指的存在,而是处于这种存在的核心的缺位,即与能指秩序 (signifying order)一起出现的、内在于能指秩序 (signifying order)的缺口。这就打破了"能指的出现 "这一术语的自证性,而我们在拉康式的视角中已经习惯了这一术语:我们已经习惯于谈论自然被"能指的出现 "以某种方式打断、打乱。但这究竟是什么意思呢?它和 "言语的出现 "是一个意思吗?特别是在拉康的晚期作品的语境中,我们似乎还可以把事情放在一个不同的 "神话 "视角中--神话的程度是,任何关于 "开始 "的叙述都无法避免构建一个最适合实在实际观察的神话。在这个另类视角中,人类的(历史) 故事开始并非始于能指的出现,而是始于一个能指的 "失踪"。我们确实可以说,自然界已经充满了能指(同时又对它们漠不关心);而在某个时刻,一个能指"掉了出来",失踪了。只有这样,严格意义上的"能指的逻辑 "才得以诞生(能指开始 "奔跑",并跨越这一鸿沟相互关联)。在这个意义上,从这个角度看,言语本身已经是对缺失的 能指 的回应,而 能指 并不在(那里)。言语不是简单地 "由能指构成",能指不是言语的(充分)条件,我们所知的言语的条件是 "一个能指也没有"。人类是被消失的一个能指从冷漠中唤醒并被迫说话的(以及享乐,因为享乐出现在这个缺陷 (deficit)的位置上)。这种时间性的表述方式("失踪")表达了能指结构的出现,而不是简单地没有一个能指,而是有一个能指--因为这个“空洞”具有后果,并决定了围绕它的结构。

不久前,我曾试图借助一个笑话来阐述这一具体结构,这个笑话后来经常被(我和其他人)使用。不过,我还是要在这里重复一遍,因为很难找到一个更好的例子来说明其中的利害关系:

一个人走进餐厅对服务员说"请给我一杯不加奶油的咖啡"服务员回答说"对不起,先生,我们没有奶油了。能不能不加牛奶?"

侍者的回答在 否定性 的维度中引入了一个额外的、自相矛盾的幽灵实体。预设 (presupposition) 他的回答是,"没有 "某些东西实际上意味着 "缺少某些东西",或者说有而无某些东西。能指秩序 (signifying order) 少了一个 能指 正是在这个意义上出现的:不是简单地没有一个,而是有而无一个。

有两点需要补充。首先,拉康(他不再提及黑格尔)的这部晚期作品在许多方面实际上可能比他经常提及黑格尔的早期作品更接近黑格尔。我还想说的是,后一个视角似乎离弗洛伊德和他对这些问题的阐述更远,但实际上更接近弗洛伊德。在《性理论三论》中,弗洛伊德将偏异 (deviations)来自需要一个本能--构成人类的偏差--的作用原因置于躯体功能的满足过程中所产生的剩余 激奋/满足中。例如,"口腔 快乐"作为满足需要食物的满足的副产品而产生,它开始作为驱力的自主对象发挥作用;它远离它的第一个对象,并允许自己被带入一系列替代对象。一个需要一个的所有满足原则上都允许另一个满足的发生,而后者在追求和复制自身的过程中趋于独立和自我延续。没有任何自然 需要 可以是绝对纯粹的,也就是说,没有这种从内部分裂它的 剩余 元素。也就是说,对于弗洛伊德来说,"人类的偏差 "始于剩余 (享乐)。在他的早期作品中,拉康对弗洛伊德试图用一种从有机需要开始的线性因果关系来解释这种偏差持怀疑态度,如我们所见,他用丧失取代了弗洛伊德式 剩余:偏离从 "纯粹的丧失"开始,由身体部分(作为需要的满足的位置)上的能指引起。需要 的某些东西是不可救药的丧失(不能用要求来表述),而拉康 则进一步将其与原初 压抑 (repression)的概念/时刻联系起来。原初丧失 满足 的这一原初 原初 丧失 位然后作为其超越条件:绝对的欲望的成因,重新出现在能指 系统(以及充斥其中的众生)之中。在他的晚期著作中,拉康把负 (the minus)(或丧失)置于能指秩序 (signifying order)本身(它在有一个能指--没有一个能指的情况下出现)的一边,实际上更接近于弗洛伊德,只要我们考虑到我在前面坚持的另外一点:剩余享乐 本身正是在 能指 缺陷 (deficit) 或洞的位置上出现的。这一拓扑补充(相对于 弗洛伊德 而言)使得 弗洛伊德式 的观察结果与 拉康的 的后期工作相当吻合。也就是说拉康的 步并不仅仅在于用"能指 的出现 "的理论来补充 弗洛伊德 的理论;相反,它在于用缺乏一个能指作为剩余享乐的另一面(l'envers)的理论(或思辨性 (speculative) 假说)来补充能指,而剩余享乐的另一面(l'envers)与我们所有满足的需要有关。为了理解这个剩余享乐(及其逻辑),我们需要要理解它出现在能指 “空洞”或负的位置。还需要指出的一点是,这也影响到原初 压抑 (repression)(在拉康中)的概念:原初 压抑 (repression)现在被设想为属于能指结构本身;它与原初缺失的能指"合二为一",或者说与有-无结构同义。

在这里,我们要谈谈对我们的讨论最为重要的一点--性差异,或 分裂,也源于这个 本体论 缺陷 (deficit)。如何理解这一点呢?关于 性差异 有两种占主导地位的 精神分析的 概念。一种是在基础本身中重新引入性别的二元性(这应该是荣格学派关于阴阳两个互补原则的观点);另一种是从 多重性 弗洛伊德 所强调的纯粹 多重性 开始的。根据这种解读,弗洛伊德分析为多样态完全倒错的 幼儿性欲 (infantile sexuality)男孩和女孩共有的是一个异质的多重性,随后通过荷尔蒙和文化的 "注射 "和要求,围绕着两种不同的立场组织起来。文化提供了"男性性"和"女性性"的规范框架和认同参数,据说在其中起着特别重要的决定作用。人们通常会小心翼翼地补充说,原初 多重性及其矛盾永远不会被我们假设的性别位置完全解决,满足的多元来源永远不会被生殖器性组织完全吸收。...

然而,拉康的在其晚期作品中就性分裂问题进行概念化的结果实际上是另一种东西,它在某种程度上重申并在概念上强化了弗洛伊德对主体的评论中所隐含的悖论公式。正如我在前面所说的那样一分为二的东西正是 "一 "的非实存(也就是说,"一 "的大他者 (the Other),如果它存在的话,它就是他者 (Other))。一分为二的正是 "缺乏的一",负 (the minus),有与无。这就是我们如何解读拉康的"性化的公式":作为能指秩序 (signifying order)的构成性负被刻入这个秩序本身并被处理的两种方式。标记 象征秩序 的构成式负 的运算符被 拉康 写成Φx("阳具 函数 "或"阉割 的函数"--它们是同义词)。在这个意义上,我们可以说,阉割是主体化 (subjectivizing)开创性负的重申。下一步,我们将进入拉康的革命思想性差异的核心:阉割(或"阳具功能")是一种普遍的功能,是主体性本身的特权(不论性别),但它的运作却没有任何性别中立的东西;它总是涉及遵循这个或那个(性别的)立场的逻辑,而不是作为一个中立的基础,或作为零阶次 (zero level)的主体性而存在。零阶次 (zero level)的"主体性"已经涉及一个 "决定",即 "减一 "的这种或那种形式。换句话说,虽然 阉割 的运算符是 主体性 的特权,但有 没有主体性 不会以这种或那种方式处理它,"阉割"也不存在于它的处理方式之外。也就是说:在 性方面的 分裂 之外或之下(或仅仅在 没有主体性 之外)存在着 没有主体性。性差异不是主体性的次要区分,也不是简单的文化建构,因为能指建构性的手段已经被逻辑 "视差 "所偏置,而本体论 缺陷 (deficit)的能指秩序 (signifying order)被铭刻在(或作用于)这同一秩序中。正如盖伊-勒高菲(Guy Le Gaufey)以极大的持存性 (persistence)坚持认为,拉康的的性化公式并不是他试图 "找到区分男人和女人的相关特征"(Le Gaufey 2006, 86)。或者,用另一种意味深长的表述,"或许,将一种(性别)与另一种(性别)区分开来的差异既不属于一种,也不属于另一种"(同上,11)。这就是琼-科普耶克在讨论 性化 的公式与 康德式 二律背反 理性的关系时的深刻直觉:差异或矛盾并不存在于双方或立场之间。相反,这两种立场是构造能指秩序 (signifying order)本身的差异或矛盾的平行构造,它们在逻辑上以不同的方式(各自以自己的方式再现基本矛盾)衰退。

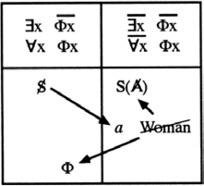

将这两个 构造 置于 (非) 关系 中的原因是它们具有相同的功能(拉康 使 阳具 (phallus) 成为 Φx 的 能指),但与此同时,这一事实又阻止了它们之间的任何对称性或互补性。从差异特征(基于存在/缺位的对立:有些人有,有些人没有)到差异本身。对言语生命而言)造成所有差异的是"阉割"。阳具 (phallus)并不构成这种差异,但却象征着这种差异,对两性都是如此(而且无论一个人是同性恋还是异性恋)。性差异 是配置上的差异,是所有差异的关键:负 (the minus) 由 阳具 函数标记为 阉割 的函数。(下图转载自 拉康 2006c)。

男性(左侧)假设存在没有被阉割的 "一"(并且有触及到完整的享乐:原初父亲 (Father),女人 (Woman)):∃x Φx。对这个 "一 "的排除,即把它作为例外,或把它排除在外,是这边出现的主体挪用、框定负 (the minus)参与能指秩序 (signifying order)的方式。例外(一个非阉割的一)作为构成性的,即作为否定的参照点,或作为允许其他一切被构成为如此的,即作为其他一切或作为一个整体出现的限度:所有的 x 都是Φx,所有的 x 都是 主体 阉割 的功能(∀x Φx)。这里的例外就体现在 "所有 "作为 "所有"(作为一个确定的整体)的出现上:我们必须这样来解读方案左上角的两个公式。下面这个笑话很好地概括了其中的逻辑:"这里没有食人族,我们昨天吃掉了最后一个":"我们所有人 "成为 "文明人"(非食人族)的条件就是使我们成为 "所有人 "的豁免行为。这也是弗洛伊德式神话中的关键所在,即杀死原初父亲 (Father)(作为所有女人的占有者),然后每个人都放弃对原初父亲 (Father)所代表的 "无限享乐"的要求。太一 (the One) 的例外("杀戮")框定了所有人共同的放弃。这基本上意味着:每个人都必须放弃他们从未拥有过的东西,也就是 原初父亲 (Father) 神话人物所代表的东西。原初父亲 (Father) 之所以是神话,正是因为它是放弃这一概念的必然预设 (presupposition)(和追溯形象)。每个人都必须放弃自己从未拥有过的东西,然而放弃的形式却是必不可少的。这或许也是阉割的最佳定义:放弃从未拥有过的东西,也就是说,将能指秩序 (signifying order)中的 "减一 "转化为我们所放弃的东西;将我们从未拥有过的东西转化为丧失。在这种 "框架 "中,否定性,即否定量 (negative quantity)秩序中的"能指",获得了能指的形式,获得了能指的特权;能指的缺失获得了能指,这个能指被称为阳具 (Phallus)。这样,我们就看到了 性化 公式左侧的下半部分。我们在这里看到的恰恰是,人假定了阉割,依靠它的能指(Φ或主人-能指,S1-拉康明确地建立了这种联系)作为这个主观立场的支持,即作为"男性"主体化 (subjectivation)的支持。

这种通过主人-能指来 "假定 "它,即通过给能指框架以大他者 (the Other)中的欠缺来 "假定 "它,等同于通过压抑它来假定它。人们将自己的信念交托于 能指 之手,但却不想知道在这个交换(即"阉割")中发生了什么。因此,主体依赖于能指对阉割的支持,并以小Φ的名义建立了与大他者 (the Other)的关系(我们可以说:他不需要知道关于阉割的任何事情,因为能指替他 "知道 "了),a在公式的右边。这意味着什么?神话中的 "例外者"(太一 (the One),可以说,它通过被 "切出",提供了能指开场白负的框架)也构成了框架或 "幻想之窗",正如拉康所说的那样,通过它,他者可以作为理想者出现(作为欲望的对象成因 (object-cause of desire))。换句话说:为能指的缺失提供能指框架的 "形式 "结构,与主体发生这种 "交换 "的特定环境相结合,决定了大他者 (the Other)在什么具体条件下(也只有在什么具体条件下)才显得可取。因此,拉康的说人 "除了对象刻在另一面栏上的一个人之外,从不与任何东西以伴侣的方式打交道。除非他的性伴侣是他的 欲望 原因,否则他就无法达到他的性伴侣,他的性伴侣就是 大他者 (the Other)"(拉康 1999, 80)。借用 齐泽克 的一个例子,我们可以在希区柯克的电影《后窗》中找到一个很好的例证。詹姆斯-斯图尔特(James Stewart)的整条腿都打上了石膏,无法动弹,他只能通过观察住在对面大楼里的人打发时间。一位年轻的护士每天早上来探望他,他的未婚妻(格蕾丝-凯利)每天晚上来探望他。格蕾丝-凯利美丽、富有,为斯图尔特疯狂。但他似乎很少注意到她,当然也不急着娶她。因此,他们的关系并不融洽,濒临分手的边缘。但当他们注意到斯图尔特家对面的一栋公寓里发生了奇怪的事情时,情况开始发生了变化--住在那里的男人好像刚刚杀死了自己的妻子。这对年轻夫妇开始一起玩侦探游戏,当凯利进入被调查的公寓并出现在窗口时,他们的关系发生了决定性的变化。假定的凶手外出了,她正在寻找犯罪线索。斯图尔特从自己的窗口观察着这一切:他看着凯莉在公寓里搜寻,并对住在公寓里的男人的意外归来感到惊讶。这短短的片段改变了一切:斯图尔特就像第一次见到格蕾丝-凯利一样,她吸引了他的全部注意力,他完全被她迷住了,再也无法将视线从她身上移开。他们之间没有一句交流,我们--作为观众--可以看到这一切:现在他非常欲望她。她真的进入了他的 "幻想之窗",开始成为他的 对象 欲望。...

现在,让我们来看看 性化 公式的另一边,女性(右边)。在这里,与 能指秩序 (signifying order) (构成其实数)一起出现的 负一 (minus one) 配置不同:阉割 作为 负 (the minus) 的 能指 算子,对于 女性 主体 来说,并不依赖于非阉割的他者 (Other) 的排除(例外)。我们先否定一个可能的例外,∃x Φx:没有不属于阳具函数(即阉割函数)的 x。阉割不允许任何例外。而恰恰是这一点,使得任何普遍性的陈述都成为不可能,正如我们在"女性"公式的第二行中所读到的:并非所有的 x 都是Φx。我们不能说 "所有 "女人,或者干脆说女人。为什么在 女性 这一边排除了例外的可能性?这意味着什么?它是以下两种主张的合乎逻辑的书写。首先,女人是"大他者 (the Other),在最根本的意义上,在性方面的关系中"(拉康 1999, 81)。其次,"没有他者 (Other)的大他者 (the Other)"。如果女人是男人的大他者 (the Other),男人就不是女人的大他者 (the Other)。没有 他者 (Other) 的 大他者 (the Other)--大他者 (the Other) 包含在 大他者 (the Other) 中(如 大他者 (the Other) 性)。这就是以下自相矛盾的表述所表达的意思:"作为大他者 (the Other)......,女人是与他者 (Other)有关系的东西"(同上)。换句话说,与 大他者 (the Other) 的关系可以说包含在 大他者 (the Other) 中;它是 大他者 (the Other) 的 "一部分"。男人可以把 大他者 (the Other) 视为规则的例外,视为他与女人交往所依据的规则,而女人却不能把 大他者 (the Other) 视为她的规则的例外,而是视为规则的一部分,被包含在规则之中。这在很大程度上影响了这一规则的性质,使其成为 "非全部"。非实存 的 大他者 (the Other) 本身就铭刻在 大他者 (the Other) 中。而这正是 无意识 概念的意义所在:非实存 的 大他者 (the Other) 本身嵌入 大他者 (the Other) 的点。而且,正如无意识的概念所暗示的,这不是一个自我反思的透明点,而是一个构成知识的能指缺口。这进一步意味着,臭名昭著的拉康式"被划杠的 (barred)他者 (Other)"并不只是一个不一致的、缺乏他者 (Other)的大他者 (the Other),而是不一致性的不一致性铭刻在其中的、本身就具有标记性的不一致性:拉康把它写成S(Ⱥ),能指的大他者 (the Other)写成被划杠的 (barred)。但这个 能指 又是什么呢?在这里,拉康 有了一个最令人吃惊的联系:"我所说的S(Ⱥ)指的不是别的,而是女人的原乐"(拉康 1999, 84)。因此,能指是一个非常奇特的问题。为了理解这里的关键所在,我们可以直接将其与上文提出的以下关键主张联系起来:能指秩序 (signifying order)的出现直接与一个能指的不出现相吻合,在这一差距的地方出现了享乐,作为与能指结构有关的异质元素,但不可化约的 (irreducible)又是它的异质元素。从这个确切的意义上说,享乐在本质上属于无意识(以及它的 "间隙"):不是作为被压抑的,而是作为缺失的实体的能指的实体,作为缺失的,它赋予无意识以形式。这也解释了 拉康的 (在 研讨班 XX 中,他讨论了 性化 的公式)对知识及其 "限度 "问题的强调:对于这个非阳具 享乐的另一个世界,人们能知道并说出什么吗?答案是否定的:人们不能对这个享乐说什么,这个另一个享乐不能成为知识的对象,因为它是不存在的知识的占位符。这个 享乐 出现在知识缺乏的地方,它的出现是因为那里没有任何知识。从这个确切的意义上说,女人的原乐是知识匮乏(在大他者 (the Other)中)的能指。它标志着 大他者 (the Other) 不知道的那一点。如果有 "性关系 "这种东西,这就相当于 大他者 (the Other) 中其 能指(知识)的 实存,但由于不存在性关系,所以就有了另一个 享乐。这意味着,臭名昭著的"女性 原乐"并不是性方面的关系的障碍,而是其非实存的症状(或标记)。因此,难怪在历史进程中会出现屈从于如此激烈的驱魔形式。

因此,这个S(Ⱥ),即作为 "作为被划杠的 (barred)的他者 "的原乐的能指的他者的能指,不能与阉割(Φ,或阳具功能)的能指混为一谈,女人也与之有关系:"女人与 S(Ⱥ)有关系,在这方面,她已经是双重的,她不是整体的,因为她也可以与 Φ 发生关系"(拉康 1999, 81)。与Φ的关系--也就是说,与能指的关系--是实存赖以成立的关系(对任何说话的存在者而言),而与S(Ⱥ)的关系则使我们走上了 "外在存在 "的道路。但是,问题的关键并不在于女人只是部分地属于阳具功能,她在其中并不是 "完整的",她的一部分仍然在外面。不,"她完全在那里"(同上,74)。但是,在 性方面的 关系中,大他者 (the Other) 的位置还附带着另外一些东西(en plus),而这种补充--与 S(Ⱥ)的关系--不仅使她非整体化,而且使她与Φ 的关系与男人不同。

我们或许可以这样说:存在 大他者 (the Other) 性方面的 在性方面的关系中,女人(为了她的存在)不能依赖于构成性的例外,而是依赖于构成性的欺骗。这至少是琼-里维埃(Joan Riviere)在《女人味 作为乔装 (Masquerade)》一文中提出的非凡观点,她认为女性性本质上是一种乔装 (masquerade),是对女性性的穿戴。需要不用说,这一点深受拉康的赞赏。里维埃分两步走。她从一个案例入手,研究了一位在当时被认为是知识分子的 "男性 "职业(涉及公开演讲和写作)中取得巨大成功的女性,尤其是在一次成功的公开表演之后,她往往会过度表现出 女性性,即强迫性的调情和娇媚。对这一特殊案例的分析,以及里维埃的叙述,揭示了以下内容:

[她的强迫性窥视和媚态]是一种无意识尝试,目的是为了抵御在她的智力表演之后,她所预料的来自父亲的报复所带来的焦虑。自在 (in itself)她成功地在公众面前展示了她的智力水平,所指同时也展示了她在阉割了父亲的阴茎睾丸之后拥有了父亲的阴茎睾丸。展示一结束,她就被父亲将要实施的可怕报复吓住了。

为了消除这种焦虑,她与人调笑,并展示自己的女性性,"'伪装'成一个被阉割的女人,[这样]男人就不会在她身上发现赃物"(同上,306)。当然,这并不是说,虽然她 "伪装 "成被阉割的女人,但实际上真理她并没有被阉割。在她的伪装背后,并不是一个完全未被阉割的 主体性,而是一种全面的焦虑,我稍后会对此进行评论。

可以说,里维埃对这一案例的论述往往被解读为对精神分析的理论及其 "现成 "概念的过度简化应用,而非分析本身。然而,对我们的论点至关重要的是她的下一步,这一步为这篇文章带来了(当之无愧的)声誉,在这一步中,她得出了一个更普遍的结论,但不一定与这位女性的历史和心理有关:女性性(或 女人味)本身只不过是 穿戴成 女性性 作为 面具(也就是说,穿戴成 阉割 作为 面具)的这种易感性。与 女性性 作为 乔装 (masquerade) 相对,不存在 "真 女性性":

读者现在可能会问,我是如何定义女人味的,或者在真正的女人味和"乔装 (masquerade)"之间的界限在哪里。然而,我的暗示并不是说有这样的区别;无论是彻底的还是表面的区别。它们是一回事。(Riviere 1929, 306)

一个人只有在不是 "本质上如此 "的情况下才能成为一个女人--在最真实的情况下,女性性就是乔装 (masquerade)。在这个确切的意义上,说 女性性 没有本质也许还不够;我们可以更进一步说,女性性 的本质就是假装是女人。

如果一个人把 阉割 作为 面具 携带,那么他就是一个女人。阉割不是被压抑的(或者说它是被压抑的,但压抑的程度比男性要小),也不是被假定为经验的东西。这一强调至关重要,因为这并不是要揭示、披露或 "接受 "任何经验事实--例如,"她没有";也不是她公开揭示自己 "被阉割":阉割 只能是制定出来的,实在 的阉割 并不是可以被暴露或被看成的东西。没有人拥有它(即缺失的 能指),男人也不比女人多;他们都拥有的是通过处理其标记(阳具 功能作为 阉割 的功能)来处理这个 本体论负 的方法。如果把它用作 面具 定义了 女性 的位置,这并不妨碍男人也把它用作 面具:这就是为什么炫耀性的展示(男人一丝不苟地穿上"男性"的衣服,或例如穿上 象征 的权势服饰)总是会产生似乎 女性 的奇特效果。阳具 功能 "并不是 男性:我们所认为的"男性性"和"女性性"是它的不同使用方式。"把它放在 "表明 女性性。但是,"把它放在什么上面?

这个问题让我们回到里维埃在她的分析中所强调的焦虑,我认为,这种焦虑超越了她所强调的(父亲)报复的恐惧,加入了可以被视为更普遍的"女性焦虑":与女性性有关的焦虑,本质上是一种乔装 (masquerade)。里维埃本人也隐晦地指出了这一路径:她在描述她所分析的女人在每次(公开)取得成就后都要 "伪装成被阉割者 "的恐惧时,不断重复着同样的隐喻 (metaphor):"赃物 "或 "赃物 "的隐喻 (metaphor)。里维埃写道,她展示女性性,"就像小偷翻出口袋,要求被搜查,以证明他没有赃物一样"。在这一点上,我想对里维埃的分析做如下补充:这里的利害关系不仅仅是因偷窃父亲的财产而受到惩罚的恐惧,更根本的是对自己一无所有的焦虑:如果她的智力表现归因于偷窃的财产,那么 "她 "是谁、是什么、在哪里?换句话说,实在这里最令人不安的问题是:"如果我什么都不是呢?如果 "我 "什么都不是,如果这一切中都没有 "我 "呢?这种本体论焦虑并不止于 "我是那个名字吗?",而是围绕着 "我到底存在吗?"在这一点上,我所拥有的只是一种伪装,面具。主体铰接在这个面具上,而不是相反。在面具之下,只有纯粹的本体论焦虑。

根据拉康,这种激进的本体论焦虑是主体性本身的特权;正是在这个意义上,女性的立场最接近于纯粹状态下的主体性。成为男人意味着向另一个方向迈进--依靠阳具 (phallus)作为他的能指支撑(如拉康所说,作为 "支撑他的东西")--他相信他是(存在),这就是为什么 "男性焦虑 "通常止于阉割焦虑。人是主体相信自己是人的人。男性气质是一个信念问题(以压抑 (repression)的阉割为基础,并由阉割的压抑 (repression)支撑)。

当然,认为自己是男人并不排除对自己到底有多像男人的痛苦焦虑;相反,只有那些从根本上认为自己是男人的人才会有这种担心或焦虑。......顺便说一句,这也揭示了为什么经常会出现这样的情况:关于对于那些在 "男性 "职业中表现出色的女性,人们会问她们是否 "真的是女性"。如果得出结论说她们不是真正的女人,而是 "男人"("男人味 "或同性恋),这似乎会让人释然--释然什么?从焦虑(恐惧)中解脱出来,因为在这些成就的背后,并没有实质性的 主体性,而且,这可能是事物的普遍状态,男性性 只是实质性 主体性 的 拟像。当男人感到受到这些女人的威胁时,并不只是因为她们对他们来说代表着"阉割的威胁";相反,她们的存在让男人更难维持压抑 (repression)的阉割,削弱了焦虑的防御墙。这也就解释了为什么人们对这些女性的反应往往是暴力的、充满感情的。

那么,从本体论负问题的角度来看,这就是性分裂的表述方式:男性性 是信仰问题,女性性 是伪装问题。我们可以(希望)从这一表述中看到,精神分析的对性差异的理解在何种意义上不是为了找到一个区分男人和女人的相关特征;而是为了在这一秩序本身中对能指秩序 (signifying order)的构成性负的视差铭刻。这很可能就是为什么拉康实际上从未使用性差异这个术语,而是说到性"分裂"。这也是为什么,对他来说,语言不是主体之间中性的交流媒介,而是通过将主体卷入其固有的对立性、自身固有的矛盾性和不可能性而产生主体。主体不是由语言 "建构 "出来的;它们是作为对语言固有的局限性以及在这一局限性上出现的意想不到的附加物的回应而产生的。

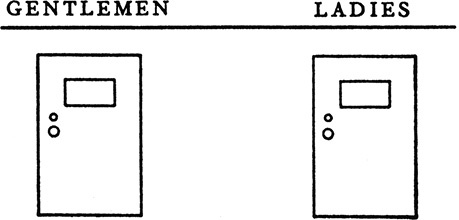

《无意识中字符的动因或自弗洛伊德以来的理性 (The Instance of the Letter in the Unconscious) 》在1957年发表的《《无意识中字符的动因或自弗洛伊德以来的理性 (The Instance of the Letter in the Unconscious) 》》一文中批评了通常与结构语言学相关的逻辑,尤其是著名的索绪尔算法(S/s-能指 over 所指)。结构语言学的核心主题是强调纯粹的差别性(正如索绪尔在《普通语言学教程》中的著名论述:在语言中只有差别而没有正术语,能指"有意义 "或产生意义,只是作为地方、二元对立等差别网络的一部分。) ,以及强调符号的任意性:能指链 (signifying chain) 与 所指 严格分离,这正是索绪尔算法中的横杠所表示的。拉康认为,这种算法可以支持幻像,即能指具有代表所指的功能,它必须在某个意指 (signification)的术语中证明其实存的合理性。为了说明这种错误的概念,拉康 首先再现了他所谓的 "错误的说明"(转引自 拉康 2006c):

能指 "树 "的作用(尽管是任意的)是代表某个 意指 (signification)。这就是 拉康 所驳斥的错误概念。另一方面,他也清楚地意识到,仅仅断言算法的两个层次之间没有任何联系,仅仅从算法 S/s 中减去其上下 术语 的并行性概念是不够的,因为这样 "它仍然是一个完全神秘的标志。当然,事实并非如此"(拉康 2007, 416)。

对于 拉康 来说,这两个层次之间是有联系的,但这种联系不是表象的联系,也不是 意指 (signification) 的联系。那么,它是什么呢?如何思考它,而不退回到(前索绪尔)把语言视为对象的名称集合的立场?拉康的 答案是:"能指 事实上进入了所指--也就是说,以这样一种形式进入了所指--既然它不是非物质的,那么就提出了它在现实中的位置问题"(拉康 2007, 417)。这就是我们要寻找的联系:能指"进入所指",而它们之间的横杠并没有完全阻止这一点。但我们如何理解这一点呢?我认为,如上所述,理解 术语 中 "有-无 "的奇异联系是非常合理的。能指 并不代表 所指,也不是简单的 "一个完全神秘的标志"--它与 所指(如 二元 能指)是有无关系。这两个层面之间由横杠所化的象征关系的缺失本身就是能指(以及能指秩序 (signifying order))所固有的。它不应被简单地视为 能指 没有能力找到、达到(并与之相关)它的 所指,而应被视为语言固有的 负 和矛盾。这是象征秩序固有的回旋/循环,是我们说出的每一个词所暗示和重复的(相同的)负。将一个能指与另一个能指链 (signifying chain)(构成能指链 (signifying chain))联系/关联起来的,恰恰是否定性的有与无:这是能指秩序 (signifying order)固有的间隙,在这里,拉康位于主体(的无意识)。当然,它的美妙之处在于,这种 "有 "与 "无 "在 能指 的 "无 "中就已经存在:"有 "与 "无"--"无 "就是 "有 "与 "无"。因此,我们可以说,拉康将分隔能指与所指(S/s)的小节移置到了能指本身的音域所固有的小节中。"一个 能指 代表另一个 能指 的 主体",这是他的公式,它使这种结合 否定性 变得明确。也正因为如此,对于 拉康 而言,能指 的理论与 无意识 的理论是不可分割的--"有-无"(或干脆说有-无)也可以被视为 无意识 的公式(字母);不是任何 无意识 内容的公式,而是 无意识 的形式(拓扑、结构)的公式。能指和无意识(或无意识的主体)是不可分割的概念;能指秩序 (signifying order)(有一个能指出现,没有一个能指出现)和无意识的构成(循环)是一回事。

在索绪尔看来,语言是一个纯粹的差异系统。意义是通过 能指 与其他 能指 的差异关系产生的("树 "之所以是树,是因为它不是 "汽车"、"灌木"、"火车 "等等)。因此,在语言中,一切都是以关系为基础的。拉康的观点然而,超越索绪尔和经典结构主义方法的是,他所承认的这种纯粹的关系差别性只能基于非关系,或者,如果有人愿意的话,基于一种不同的差别。为了让关系差别性存在并发挥作用,(二元 关系的)差别性必须缺失。这就造成了一切差异(差异的可能性只有在这种根本差异的基础上才能出现)。这是拉康的关键性的补充,它使他能够在结构主义攻击这一概念的最高点上重新提出主体(的无意识)这一概念。

而且,正如我迄今为止一直在论证的那样,实在的性分裂正是与 "缺失的那个 "这一点相关联的。我进一步认为,这就是为什么拉康把下面这幅也是相当著名的图画(转自拉康 1999)作为他对能指功能的一般理解的一个关键例子:

这就是他用来替代 "错误插图"(涉及树的插图)的图画(插图)。这里有什么?在同一事物--一扇门--的上面(重复)写着两个不同的名字。换句话说,我们有差别性(两个不同的 能指),但它们所指称的 实在 事物并无不同。然而,它们并不是一个 现实,而是作为分裂的 现实。拉康 很快又补充说,他的观点并不仅仅是要以低沉的打击来压制 唯名论者 (nominalist) 的争论,"而是要表明 能指 事实上是如何进入 所指 的"(拉康 2007, 417)。

这个例子毫无中立可言,相反,它带有很大的偏见。因为它不能脱离拉康的持续强调性差异如何是一种奇异的差异,而不遵循能指对立和差异的基本二元逻辑。因此,我们似乎面临着一个明显的矛盾:拉康怎么能用一个根据他自己的理论不属于能指通常的运作规则的例子来展示能指的运作呢?答案是,拉康在这里--在他与结构语言学的争论中--所追求的不仅仅是能指的功能的例子,而且是这种功能的预设 (presupposition)的例子:预设 (presupposition)s 被语言学所遗漏,而 精神分析 则使其成为焦点。

换句话说,"男女厕所"这个例子与其说是能指逻辑的一个例子,不如说是 "说明"能指逻辑核心的构成性差距与矛盾的一个例子;它不是众多可能例子中的一个,而是一个在某种意义上隐含在任何其他分解为预设 (presupposition)的例子中的例子。因此,拉康在他的能指理论的这一关键点上所使用的例子绝非偶然,这一点在他接着用"真理的生活经验",即下面的故事来取代他所说的这个 "臆造的例子"(上述图式)时就变得非常清楚了:

一列火车抵达车站。一个小男孩和一个小女孩是兄妹俩,他们对面坐着一个车厢,车厢紧靠着外窗,可以看到火车停靠时车站站台上的建筑。"看,"哥哥说,"我们在女厕所!""弱智 (Imbecile)!"妹妹回答道,"难道你没看到 我们在男厕所吗?

他还为这个故事配上了非常精确、优美的评注:

要想弄清 能指 和 所指 在这里各自的位置,并且不知道 能指 从哪个辐射中心将其光线反射到不完整的 意指 (signification) 的黑暗中,那就只能是半瞎了。

因为,能指"不和 "只是一种动物性的不和,它注定会被自然的迷雾所遗忘,会被意识形态战争的无穷力量所吞噬,而意识形态战争对家庭是无情的,对神灵是一种折磨。对于这些孩子来说,"绅士 "和 "淑女 "将从此成为两个家园,他们各自的灵魂将乘着不同的翅膀飞向这两个家园,而对于这两个家园,他们更不可能达成一致,因为事实上,他们是同一个家园,谁也无法在不减损对方荣耀的情况下,为对方无与伦比的优秀品质让步。(拉康 2007, 417)

这段话极有价值,因为我们可以清楚地看到,对于拉康来说,两个话题(能指的逻辑话题和分裂的性话题)是如何重合的;他把它们视为不可分割的。这并不是因为能指已经预设了性差异,或将其建构为性差异,而是因为性差异(以及所有关于性、欲望、爱的臆造的辩证法)是能指秩序 (signifying order)的结果--不仅仅是能指秩序 (signifying order)的结果,而是能指秩序 (signifying order)中缺乏某种东西(同时,剩余享乐中也有某种过分的东西)的结果。作为同一个 能指 构造 中的两个视角,(不完全是)两个性化的 主体 标志着一种根本的差异,或者说差异本身。这种差异是没有根据的:它不是从两个不同的根据中产生的,而两个不同的根据可以让它作为两个 "家园 "之间的差异(然后可以签署协议,建立 "关系")。他们的家园是同一的:然而,这种同一性和同一性是纯粹差异的同一性和同一性。

因此,拉康的的例子不只是能指运作的一个例子,而且首先是其负面本体论 预设 (presupposition)的一个例子;它是将语言的维度钉在无意识的缝隙上的一个例子,钉在他所说的 "激进的异质性......人的内部的缝隙"(拉康 2007, 436)上的一个例子。因此,这种异质性不是 男女厕所 之间的异质性,而是作为差异系统的语言与在这一系统的构成性 负 的位置上出现的、破坏其纯粹差异性的类似 对象 的 剩余 (a) 之间的异质性。性差异是这种 "破坏 "的构造(逻辑)中的差异。这是 精神分析 与结构语言学的另一点区别。如果我们考虑一下 精神分析 主要涉及的言语现象,那么所有意义的产生根本就不是根据纯粹的差别性法则,而是遵循 弗洛伊德 指出的另外两种机制:声韵相似或同音异义词,以及存在于说话者记忆中的联想。口误、笑话、梦境--在所有这些(以及其他)中,我们发现一些非常类似于积极实体的东西,词语的功能与对象奇异地相似。拉康 认为这弗洛伊德式 点至关重要。

符号从来不是纯粹的能指。它们从内部充满了意想不到的剩余因素,而这些因素往往会破坏其纯粹差别性的逻辑。一方面--拉康在其理论中包含的结构主义的一面--它们与所指是分离的,在这个意义上,从能指到其意义之间没有内在的联系。然而,如果仅仅如此,能指场就会是一个连贯的系统,正如结构主义的格言所说,是一个没有主体的结构。拉康赞同这种观点,因为它令人信服地摒弃了 "心理主体"的概念,摒弃了意向主体性为其目的而使用语言、掌握言语领域或成为其原因和源泉的概念。然而,他更进一步。如果我们关注能指链 (signifying chain),恰恰是在它的独立性和自主性中,我们必然会注意到,它不断地从与自在 (in itself)一起产生出相当意想不到的意义效果,严格地说,这种意义是一种从内部玷污了能指的剩余意义。这就是主体(无意识)的所在。而正是通过这个 剩余 意义(与 剩余享乐 结合在一起),能指 才成为 不可化约的 (irreducibly),并与它们所指涉的 现实 内在地结合在一起;正是以这种方式,它们 "进入了 所指"。因此,我们可以补充我们的论题,根据它,"进入所指"可以被理解为术语的有与无,它标志着缺位在能指存在的核心:以剩余意义/享乐的这一维度或元素作为否定性有-无中隐含的另一面(l'envers)来补充它。能指 进入所指(如拉康所补充的,以一种 "并非非物质的 "形式),从而在现实中占有一席之地,以这种剩余的形式创造了能指关系,同时也使之复杂化,扭曲并 "驱动 "着它们的逻辑。

负一/加享乐 (Minus one/plus enjoyment)--这就是主体的无意识居住的必然扭曲的结构拓扑。这个 主体 从来就不是中性的;它是有性别的,因为 忄(生) 只不过是 能指负 和 剩余享乐 的一个构型:一个无法逃脱矛盾的构型,后者是不存在的那个构型(大他者 (the Other))的逻辑结果。