5. 茧居系统

家里蹲不是冷漠

在本章中,我想思考社交退缩发生的原因及其机制。人们为什么会“退出”?原因当然不简单。我自己也不确定能否充分回答这个问题;不过,我认为,通过探究这个问题并提出不同的假设,是值得尝试的。

我想再次强调,我所说的“家里蹲”与“冷漠”并不一定是一个意思。的确,“社交退缩”的人可能看起来“不活跃”或“无所事事”,但他们并不是“冷漠”。我确信这一点。

我对冷漠的机理做了相当多的研究。一般来说,有两种与疾病和冷漠有关的模式。第一种模式是,当病人的疾病发展为慢性病时,他们就会变得冷漠。例如,人们普遍认为,当精神分裂症或抑郁症持续很长一段时间后,病人就会失去所有的主动性;然而,在与早期接受治疗的病人合作时,我很少看到病人变得冷漠和呆滞。在精神病诊所里,我们会发现很多长期住院的病人会变得冷漠和无精打懒。有时有人说,这种冷漠是因为长期生活在与社会隔绝的环境中,或者是因为治疗药物的副作用。我认为这很有可能是真的。我想说的是,冷漠似乎常常是人类行为的副产品,并不一定是疾病自然发展的结果。尽管如此,我们也知道,某些病人可能会因为智力低下或脑部创伤而陷入冷漠状态,近年来,人们对头部外伤的遗留结果(或医学上的“后遗症”术语)所导致的人格改变给予了很大关注。在这种情况下,病人可能会出现冷漠的病理状态。

另一种冷漠状态我们可以称之为“习得性冷漠”。当然,这指的是一种既不是精神疾病也不是大脑问题造成的冷漠,而是由于某种心理原因造成的。实验心理学很早就提出了一些关于冷漠机制的理论。例如,有人做过如下实验:在没有任何警告的情况下,对关在笼子里的狗进行随机、反复的电击。起初,这只狗表现出不安、狂吠和扭动的迹象,但它逐渐变得越来越“冷漠”,反应越来越少。换句话说,尽管它反复受到不愉快的刺激,但它知道自己无法控制这些刺激,这时它就开始变得冷漠。类似的人类实验证明,在类似的情况下,我们也会变得冷漠。

但是,这能解释在社交退缩的情况下人们发现的冷漠机制吗?事实上,有一本书从这个角度解释了“家里蹲”和“冷漠”;但是,我认为这个模型过于简单,没有什么用处。如果有的话,我认为这种模式只是解释了确实存在的许多不同类型的“冷漠”中的一种。作为人类,我们不想白费力气;然而,我们是否总是怀着目的行事呢?在有些情况下,人们明知只要付出一点点努力就能取得好的结果,但他们仍然游手好闲,不付出努力。“习得性冷漠”这一概念并不能帮助解释这些情况。我们是矛盾的动物,我们会做一些明知不符合自身利益的事情(或不做一些明知不符合自身利益的事情)。“家里蹲”的人也是如此。他们不做任何事,并不是因为他们认为那是浪费时间。如果说有什么原因的话,那就是因为他们知道做一些事情符合他们的最大利益,所以他们才会发现自己瘫痪了。我认为这种情况不能简单地用“冷漠”来解释。

家里蹲行为不能简单地被解释为个体的病理学现象

上一章讨论了学生冷漠的问题。很多研究者都对此进行过调查,其中包括笠原友美志。因为家里蹲中有些人符合这一特征,所以我想在这里再说几句。首先,值得注意的是,在日语音译中经常使用的“学級怠慢症”(suchūdento apashī),有时会被直译为“学生冷漠综合症”(gakusei mukiryokushō),使用的就是我在本书这一部分中一直使用的“冷漠”(mukiryoku)一词。正如我在前面所说的,这种病症不能简单地归结为冷漠;相反,我把它笼统地术语理解为一个人对自己的主要任务——大多数情况下是学校功课——没有表现出任何欲望。我想补充的是,稻村博博士并没有使用家里蹲这个词来描述它,尽管他经常使用英文单词apathy(冷漠)的音译。

最早对学生冷漠现象进行研究的保罗·A·沃尔特斯认为,其原因与“男性认同”的形成性障碍有关——换句话说,人们认为自己“未能成为男性”,讨厌失败,因此他们会回避竞争环境,以此作为一种自我保护。笠原还注意到,除此之外,还有一些元素似乎与边缘型人格障碍有很多共同之处,尤其是失乐症(空虚感)和分裂(对他人和事物的极端意见和态度)。

如果将“家里蹲”视为一种“社交恐惧症”或“回避型人格障碍”,那么就有可能更清楚地解释某些患者的行为。换句话说,前者会把家里蹲解释为一种恐惧,而后者则会根据患者一生中反复出现的行为模式来解释。事实上,这些解释确实适用于家里蹲中的一部分患者。如果我们这样看待这个问题,就有可能将某些家里蹲患者的病态解释为与外部创伤经历有关,或解释为发展中 的问题。

在某些情况下,这些精神病学解释可以用来理解家里蹲状态;但是,这并不一定意味着可以通过精神分析治愈家里蹲状态。我之所以这么说,是因为很难对社会上的家里蹲患者实施精神分析,因为他们首先不一定愿意接受治疗。此外,如果只把社交退缩当作是个人病理问题,就很难理解整个问题。家庭和社会也深深地卷入了这个问题,因此,精神分析作为一项基本规则,以病人个体为主要话题的分析无法完全独立地处理这个问题。

只要我们试图把社交退缩的问题仅仅归结为个别病人的病理,那么我们对它的理解以及我们采取的任何治疗措施都将是肤浅的。但在此之前,还有一个更根本的问题。如果我们把家里蹲作为一个个体问题来对待,那么我们就关闭了与患者家属沟通的可能性,说:“如果家里蹲本人不来找我,我也无能为力。”社会上的家里蹲也不可避免地会涉及家庭,即使是那些因个人心理问题而导致的家里蹲也是如此。家庭的参与只会让问题变得更糟,病态也会更深。但这还不是全部。我们国家的社会病态最终也反映在这一点上。

正如我在上一章有关国际比较的部分所暗示的,社交退缩并非只出现在日本。然而,我们在日本看到的家里蹲的情况是沿着一条独特的道路前进的。这条道路的特殊性反映了我们国家的文化和社会状况。因此,“社交退缩”的问题远远超出了个人病理学的范畴,它应该在社会精神病学和公共卫生领域得到认真考虑。这样,“家里蹲”的问题就不会仅仅通过治疗个体的精神病学方法来研究,而是在学者们进行涉及整个家庭的个案工作和治疗干预时具有更重要的意义。在本书中,当我思考应对这种情况的措施时,我还想强调,重要的是要思考如何进行有效的治疗干预,而不仅仅是如何治疗受影响最大的个人。

与他人的关系中的恶性循环

正如我之前提到的,脱离社会的行为本身就是一种创伤。换句话说,家里蹲时间越长,隔离越严重,患者就越有可能陷入恶性循环,只会使家里蹲的情况变得更糟。在普通的人体疾病中,当人生病时,身体会自然地做出各种治疗反应,包括免疫反应;如果这些反应奏效,人就会开始从疾病中恢复过来。然而,在家里蹲的情况下,不健康的状态会使情况变得更加糟糕,甚至延长病程。这是为什么呢?

第一个原因是,“社交退缩”有多种成因。神户大学名誉教授中井久雄曾经指出,由于简单的心理原因而产生的精神疾病,通常会沿着简单的发展路径好转。相反,那些发展路径漫长而复杂的疾病通常没有单一的病因,而是由多种不同因素共同造成的,这往往会阻碍治疗的尝试。例如,被欺凌的创伤之所以会持续如此之久,似乎与欺凌本身通常会持续很长时间有关,因此创伤的发展方式也很复杂。导致一个人退出社会的一连串事件肯定不简单。关于这一点,我将在后面详述,但我相信,很多人的情绪状况“家里蹲”通常是如此纠结和混乱,以至于思考因果关系根本无效;然而,正因为情况如此纠结,患者才会陷入恶性循环,而这只会让情况变得更加不明朗。我尝试用示意图来解释我的意思,这样会稍微简单一些。

当我们仔细观察社交退缩的问题时,就会发现它与他人之间的关系问题有关。我想尝试思考“多”家里蹲的原因,并根据涉及的人将这些原因分为三个领域:(1)个人;(2)家庭;(3)整个社会。

我怀疑,在这三个方面家里蹲都存在着某种恶性循环,这也是家里蹲状态最终会长期存在的重要原因之一。几乎所有的精神疾病都会或多或少地表现出这样的恶性循环。然而,家里蹲的一个显著特点是,这三者往往会产生相互的负面作用并互相隔离。

对于其他精神疾病,通常的情况是,即使人们在个人层面上陷入恶性循环,家人也会与他们合作,帮助他们摆脱问题。即使家庭的不健康动力学使他们难以摆脱恶性循环,有时个人也有可能与社会接触,建立人际关系,帮助他们解决问题。通过暂时住院治疗,患者远离家庭、接受治疗并好转的情况并不少见。然而,经常出现的情况是,家里蹲在住院期间已经康复的病人回家后又回到了原来的行为模式。究其原因,无非是家人没有以鼓励其精神健康的方式对待他们。

对于处于家里蹲状态的人来说,“个人与家庭”和“个人与社会”之间的通道已经完全关闭。因此,唯一的希望就在于让家人合作。在现实中,通常情况下,赢得家人理解和合作的治疗方法可以让患者康复。然而,在大多数情况下,与家人的关系会出现恶性循环,情况只会越来越糟。

不幸的是,这些恶性循环出现的问题越多,它们就越有可能稳定下来,几乎就好像它们作为独立的系统在运作。一旦这些恶性循环开始作为一个稳定的系统运行,就很难通过小剂量的治疗来阻止恶性循环。

我把这些恶性循环称为“茧居系统”,我认为任何治疗的基本原则都包括思考如何脱离这些系统。当然,我提出的观点只是一种可能的假说,我这样简化家里蹲的原因可能有些过分;不过,我相信,把家里蹲作为一个系统来思考,正是因为它如此简单明了,所以意义重大。至少,通过这个模型,我们可以更容易地解释茧居族中人们的各种不同情况,而且我相信,它将被证明能够有效地帮助我们制定更好的治疗计划。

个人、家庭和社会三大系统

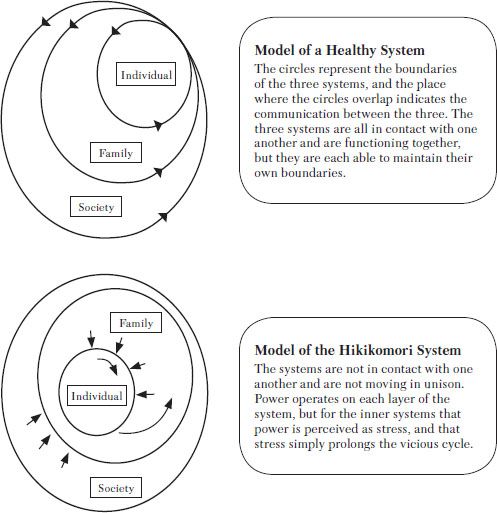

在图1中,我提供了两张图,一张是“健康系统”,另一张是“茧居系统”。在一个健康的系统中,所有三个系统都有一个接触点,并且都在工作。我所说的 “接触点” 是指有一个开放的、正常运作的沟通渠道。个人在日常生活存在中与家人沟通,他们继续自己的生活,彼此影响。个人还在学校和工作场所等地方与社会沟通,社会也通过他们影响着个人。家人还通过自己在各个领域的活动,与社会保持畅通的交流渠道,家庭与周围的社会相互影响。当然,这只是一个理想化的模式,在现实生活中,沟通并不总是一帆风顺的。然而,在大多数情况下,他们并没有完全失去 “接触点”,换句话说,他们并没有发现自己处于所有沟通渠道被完全切断的状态。

然而,在茧居系统中,接触点被切断,不再发挥作用。现在有些读者可能会想:“不,这不可能。个人经常与家人交谈,家人通过工作、学校等与外部社会有很多联系。缺少的不正是个人与周围社会的联系吗?”我想反问的是:“‘接触点’涉及真正的交流吗?如果个人与家庭之间有真正的沟通,那只会让情况变得更加困难。”

要实现真正的交流,就不能是单向的,即双方中的一方只对另一方说话。互惠是沟通的基本要素。如果一个人不倾听家人的意见,一味地抱怨,那么沟通就不是真正的沟通。令人惊讶的是,这一点很容易被忽视。问题的关键在于,“简单的对话”和“沟通”是完全不同的两码事。

在本章的其余部分,我将解释茧居系统如何在这三个领域中分别发挥作用。

无法接受他人的干预

让我们先来看看“茧居族”系统对个人意味着什么。

正如我之前解释过的,处于社交退缩状态的人通常会感到强烈的冲突感。这种冲突经常会导致各种心理症状。从这些症状中,我们有可能陷入一个恶性循环。对他人的恐惧、强迫症和妄想受迫害感都会使个人更难融入社会。更糟糕的是,如果不参与社会活动或接受某种治疗,这些症状大多不会好转。家里蹲患者最糟糕的不幸是,即使他们的症状在逐渐恶化,他们却发现自己处于一种需要进一步退缩的境地。

此外,正如我之前解释过的,一个人处于家里蹲状态这一事实本身就会造成更多的心理伤害。在生理上,人可能会开始熬夜而白天睡觉,也可能会出现失眠,这些都会进一步刺激反转家里蹲状态。这样一来,家里蹲状态就有点像上瘾。我之所以这么说,是因为在成瘾的过程中,会有各种恶性循环作为一个系统运作,而这些恶性循环只会让成瘾变得更加严重。例如,酗酒者经常会对自己的酗酒行为感到非常内疚。尽管如此,即使他们感到内疚,或者更准确地说,因为他们感到内疚,他们最终会喝得更多,在泥潭中越陷越深。这就像安托万·德·圣埃克苏佩里的《小王子》一书中醉汉的故事。小王子问酒鬼为什么喝酒,他回答说因为羞愧。当被问及他为什么如此羞愧时,他说他为自己喝酒感到羞愧。病态行为会引发新的冲突,而新的冲突只会强化病态行为——正是这一特殊过程成为成瘾行为的特征。在家里蹲者的行为中,我们也能看到类似的恶性循环。个人将自己的家里蹲行为视为“失败者的行为”,这使得他们的自我憎恨感更加强烈,从而导致更深的家里蹲恶性循环。

在一般情况下,与家人和其他人的关系是阻止酗酒循环恶化的关键。如今,大多数人认为,酗酒者试图靠自己戒酒几乎毫无意义。格雷戈里·贝特森(Gregory Bateson)曾说过,试图这样做就像拉着自己的鞋带试图把自己举到空中一样。如今,最常见的戒酒方法是在让瘾君子参加自助小组的同时,寻求家人的帮助和指导。换句话说,让家人和其他人参与其中非常重要。如果恶性循环的源头是自己,那么绝对有必要让他人介入并进行治疗。

我们也可以把这一点常识应用到对待社交退缩人的问题上。人们之所以无法从家里蹲状态中解脱出来,是因为他们最痛恨的就是这种来自他人的干预。然而另一方面,那些意志坚定并下定决心接受他人帮助的人,几乎无一例外地能够重返社会。我在与病人打交道的过程中观察到了这一点,因此我知道如果我们只试图从个人病理学的角度来处理这个问题,是不可能解决家里蹲的。

我想说的是,即使开始整个家里蹲过程的个人疾病可能涉及几个不同的方面,但只要这些原因本质上是精神性的,一旦人们进入一个长期的社交退缩状态,他们最终会继续沿着这条路走下去,并停留在一个家里蹲的状态,自己无法摆脱。只要他们处于这种状态,最好的行动计划就是不要继续纠结于疾病的开始,继续试图诊断早期出了什么问题。比找出病因更重要的是,认识到“社交退缩”现象代表了一个完整的系统,我们必须在提供治疗和指导时考虑到这一点。

缺乏沟通

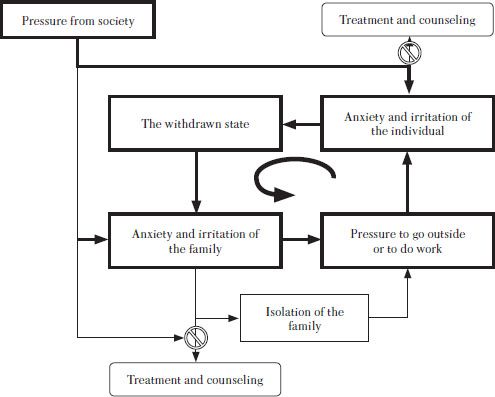

接下来,让我们看看“家庭系统”(见图2)。处于家里蹲状态的人周围的家庭成员也会陷入恶性循环。首先,患者进入家里蹲状态,随着家里蹲时间的延长,家人的焦虑和烦躁也随之增加。焦虑之余,家人会给患者各种刺激,希望能让他或她以某种方式改变自己的行为。这种“刺激”通常是以合理的建议为基础的演讲,或者有时只是大喊大叫,让他站起来走人。然而,这种刺激只会给患者增加压力和紧张感,并不能帮助他们变得更加积极。相反,刺激越多,他或她就越有可能陷入更深的家里蹲状态。这只会让家人更加焦虑和烦躁,他们会重复刺激,尽管他们一知半解这样做没有任何好处。

正如我已经说得很清楚的那样,导致这些恶性循环形成的原因是“缺乏沟通”。家庭对个人的单向刺激不能被视为真正的沟通,正是因为它是如此的片面。家人的话语根本无法传达到家里蹲者。家人的焦虑、不满和恼怒只会把个人逼到墙角。

在家里蹲的行为中,隐藏着某种信息。这一点是肯定的。如果家人在早期阶段就能确切地了解到这些信息,有时仅凭这一点就足以帮助患者走上康复之路。即使患者已经长期处于家里蹲的状态,家人也可以通过同情和理解患者的想法来防止恶性循环进一步恶化。倾听信息,在同情的同时理解对方——只有这样,家庭内部才有可能进行深层次、有意义的沟通。只有这种深入的沟通才有能力阻止家庭中的恶性循环进一步恶化。

家庭系统与社会系统之间的脱节

那么「社会系统」又是什么呢?我在前面提到,在茧居系统中,个人、家庭和社会这三个系统都是相互分离的。你可能会想:「但家庭不是至少可以通过工作场所或其他机构与社会建立某种联系吗?」

我也许应该再澄清一下,当我强调这三个系统之间存在脱节时,我的意思是说,当涉及到家里蹲者的问题时,它们之间丧失了一个连接点。是的,即使是那些极具前瞻性思维、积极参与社会活动的家人,在谈到自己的孩子处于家里蹲状态时,也往往讳莫如深。家人担心别人会怎么想,所以会尽量隐瞒,有时也会不与任何人商量,自己想办法解决问题。心理学家经常发现,在个体发展过程中,“独来独往”的倾向会大大降低一个人解决青春期问题的能力。在这里,我想强调的是,家庭系统与周围社会系统之间的脱节,恰恰就是这种“独善其身”的倾向阻碍了解决问题的进程。从某种意义上说,说家人也处于社交退缩状态,一点也不为过。

正是这种自我封闭的倾向造成了“家庭系统”与“社会系统”的脱节。尽管两者之间存在分离联系,但家人却经常陷入自身的恶性循环。家人试图保持独立,避免他人的意见,但与此同时,他们也失去了寻求治疗或咨询的机会,因为这意味着要让其他人参与进来。这只会加强他们自我封闭的倾向。“独善其身”的倾向是日本人的特点。在“美国式”家里蹲中,包括家人在内的每个人都完全回避社会,而家人则继续渴望与社会保持联系——或许正是因为他们更希望与社会保持联系,所以他们才最终保持自我。这种设置延长了冲突,只是强化了茧居系统。

既然如此,我们该如何帮助“茧居族”系统开始以更健康的方式运行呢?在本书的下半部分,我将详细解释这一点,并给出切实可行的建议。